江戸三十三か所札所巡りをしたいけど、具体的にどういうコースがいいの?

オススメの回り方、周辺の観光地も一緒にまわる場合は?

三十三か所すべて歩いて回るのは無謀なの?

何日、何回回れば三十三か所まわれるの?

そんな疑問をお持ちのみなさん、お待たせしました。

江戸三十三か所、東京十社、関東三十六不動、秩父三十四か所の札所巡りを終え、かつ週末には東京を歩き回っている私アカジンが、おすすめの1日コースをお教えします。

歩き巡礼を強く推奨する当サイトですので徒歩でのコースがメインですが、電車やバスを併用した回り方もあわせてバッチリ紹介します。

すべての札所が東京23区内にある江戸三十三観音だからこそ、電車やバスも利用しやすいわけで、歩き巡礼はハードルが高いと思っている方も電車やバスを上手く使って自分に合う回り方を見つけてくださいね。

巡礼以外のオススメポイントも惜しみなくご紹介しますよ!!

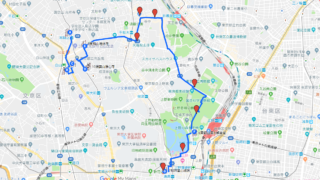

今回のルートは、浅草、合羽橋、両国、人形町といった江戸の風情を感じさせるコースです。

1番札所から5番札所、5か所を回ります。

1番札所:浅草寺

出発点は浅草駅。浅草寺の本堂に行く道はいくつかありますが、ここはやはり雷門から仲見世通りを通っていきましょう。というわけで、スタート地点は雷門です。

浅草寺へお参りするときの注意事項はただ一つ、できるだけ早い時間に行くということ。遅くとも午前10時までにはいくことをおススメします。

理由は二つあり、第一の理由はお察しの通り、混むからです。

本堂へのお参りは混んでいてもそれほど時間はかかりませんが、御朱印をいただくのに混んでいると時間がかかって、この後のスケジュールに影響してしまいます。ですからコースの1番目に浅草寺を持ってきたのは、1番札所だという理由ではなく、混まないうちに行った方が良いのです。

ちなみに浅草寺の御朱印所は朝8時から午後5時まで開いています。

御朱印は本堂にむかって左手にある「影向堂」という別棟のお堂でいただけます。

浅草寺について詳しくは

浅草寺に行くのはできるだけ早い時間の方がいい第二の理由は、次に行く札所と関係していますので、後述します。

浅草寺から2番札所清水寺への移動ルート

浅草寺を出たら、次の札所2番江北山清水寺にむかいます。イメージとしては真西方向です。

せっかく浅草に来たのだから、浅草らしいところを通っていきましょう。まずは花やしきの前の道を行きます。ウインズのところを左に曲がると、真昼間から多くの飲み屋さんが心を込めて営業中の「ホッピー通り」です。そこからいわゆる「六区」を練り歩いてディープな浅草を堪能したら、浅草演芸ホールの前を通って、次なる札所にむかいます。

国際通りを過ぎると、商店街の中に少しずつ道具街合羽橋のにおいがしてきます。小規模な道具屋さんなどが見えてきたら、目指す2番札所はもうすぐです。

徒歩での移動が辛い人は

- 浅草駅に戻り東京メトロ銀座線で浅草から田原町まで移動(一駅)

- バスなら国際通り沿いの「浅草一丁目」停留所から上野松坂屋前行(上46)で菊屋橋(かっば橋道具街)停留所下車

2番札所:江北山清水寺

清水寺のすぐ隣にあるのは賛否両論飛び交う合羽橋のシンボルモニュメント、「かっぱ河太郎像」。河太郎は金ぴかのシュールなカッパ像。子どもが見たら泣き出してしまいそうなビジュアルです。

さて、先ほど浅草寺はできるだけ早い時間に行った方が良い、その第二の理由は次の札所と関係がある」と言いましたね。その理由をお話しします。

江北山清水寺は、浅草寺のような観光地ではなく、檀家さんがいて法事をしたりする地元のお寺です。こういった種類のお寺は、住職さん一家の自宅だったりするので、訪問する時間に気を付けなければいけません。

と覚えておきましょう。なので浅草寺のお参りを午前早めに済ませておけば、そのあとちょっと浅草をブラブラしても11時半前には2番札所にお参りできるというわけです。

他のお寺に行くときも、そのお寺が地元のお寺タイプなら、この時間帯は守ってくださいね。

こちらのお寺は2階に上がって庫裏の受付にお参りに来たことを告げて本堂にあげてもらいお参りをします。御朱印帳をお参りの前に渡しておいて、お参りの間に書いてもらいます。

納経(書いて来た写経を納める)する場合は、御朱印を頼むときに「納経をしたい」というと、「本堂で直接納めてください」と言われるので、お参りの際にご本尊の十一面観音のところにある納経箱に納めましょう。

江北山清水寺について詳しくは

清水寺から4番札所回向院までのルート

2番の次は3番ではなく4番札所諸宗山無縁寺回向院にむかいます。

回向院(えこういん)は両国にあります。合羽橋から両国までのおススメのルートは隅田川の川沿いの道「隅田川テラス」です。

清水寺を出たら右方向に進みます。この通りが合羽橋商店街。食器や調理道具、業務用の食材店などが並んでいます。外国人観光客もたくさんいます。

彼らのお目当ては食品サンプルのお店。本来は業務用ですが、最近はお土産用にお寿司のキーホルダーなども売られています。

商店街と浅草通りが交わる菊屋橋交差点に出たら左折して、隅田川方面に向かいます。浅草方向に戻るイメージです。

隅田川にかかる場所には、浅草寺の一部、「駒形堂」があります。江戸時代の東京ガイドともいえる浮世絵「江戸名所百景」にも描かれているお堂です。

駒形橋を渡ったら、堤防の内側の遊歩道「隅田川テラス」に降ります。

隅田川テラスの良いところは、川沿いの爽快感と車も自転車も走らない歩行者専用の道だということ。隅田川を走る水上バスや停泊する屋形船などの川の風景を楽しみながら歩きましょう。

厩橋、蔵前橋をくぐったら、両国橋の手前、東京水辺ライン(隅田川を走る遊覧船)の両国乗り場あたりから川を離れます。大きな道に出たら目の前は両国国技館です。

国技館の周りには旧安田庭園、江戸東京博物館などがあります。江戸東京博物館の常設展示は、江戸時代の原寸大の日本橋が再現されていたり、明治時代の銀座中央通りの精巧なジオラマがあったり、みどころたくさんです。立ち寄りスポットというよりは丸一日でも楽しめる場所です。

国技館の前の道を進み、クラシックなJR両国駅の駅舎を左手に見て総武線の高架を過ぎれば、目的地回向院の山門(入口)に向かうまっすぐな広い道です。ちょくちょくフリーマーケットなどのイベントも行われていて、江戸の原宿と言われた(byN.Y.小町)がしのばれます。

実は…、このルート、ドンピシャな公共交通機関がありません。敢えて言うなら、台東区のコミュニティバスのうち「東西めぐりん」の「西浅草三丁目」から「浅草消防署」まで乗り、そこから都営大江戸線の蔵前駅まで歩き、蔵前駅から両国駅に移動するくらいでしょうか…。

4番札所:諸宗山無縁寺回向院

大相撲発祥の地と言われる両国回向院。災害で亡くなった方や無縁仏が多く弔われていて、江戸時代の大泥棒鼠小僧次郎吉のお墓もあります。

すぐ近くに赤穂浪士の討ち入りで有名な吉良邸跡(本所松坂町公園として残されている)もあります。

本堂のご本尊は阿弥陀如来で、札所本尊の馬頭観音は本当の左手にある小ぶりの灯台のような形をした動物の供養塔に安置されています。江戸時代から多くの札所が入れ替わっている江戸三十三か所ですが、回向院は江戸時代も今も継続して札所となっているお寺です。

御朱印は本堂と同じ棟にある事務所でいただきます。

諸宗山無縁寺回向院について詳しくは

次は3番札所大観音寺に向かいます。

回向院から3番札所大観音寺までのルート

回向院から大観音寺へのルートまでのおススメのルートは、甘酒横丁をはじめとする人形町の街並みです。

回向院の山門は、京葉道路(国道14号)に面しています。

山門を出たら京葉道路を左に進み、隅田川にかかる両国橋を渡ります。

橋を渡り終わったらすぐに左に曲がり、またまた隅田川テラスに入ります。回向院に向かったのと逆岸を進んでいくことになります。

首都高が隅田川を渡っているあたりを過ぎたら、堤防はコンクリートのカミソリ堤防から緑に覆われたスーパー堤防に変わります。そのスーパー堤防の向こうが都立浜町公園になっているので、この浜町公園をつっきります。

都営新宿線浜町駅の出口がある立派な銀杏並木の緑道を進むと右に見えるのは劇場の「明治座です。そして明治座の前の大きな通り(清洲橋通り)を渡ったらそこは日本橋人形町の「甘酒横丁」という通りです。

人形町は、東野圭吾の小説「新参者」でメジャーになった町です。特徴としてはチェーン店が極めて少なく、大型商業ビルもほとんどなく、商店の多くが個人商店(そしてビルオーナー)であるところでしょう。たいやきの柳屋、すき焼きの今半や日山、魚の粕漬の魚久、大阪寿司の関山などの名店が揃います。親子丼で有名な玉ひでは、甘酒横丁の交差点を渡ったところにあります。甘酒横丁の交差点を右折して少し行くと目的地の三番札所大観音寺です。この大観音寺の横がこれまた風情のある横丁になっていて、ネギマ鍋で有名な「よし梅」の本店があります。

徒歩での移動が辛い人は

都営大江戸線両国から清澄白河(一駅)で東京メトロ半蔵門線に乗り換え水天宮前(一駅)下車

3番札所:大観音寺

個人商店が多い人形町の一角にふさわしく、大観音寺(おおかんのんじ)はこじんまりとしたお寺です。ここのご本尊様は、三十三か所で一番インパクトがあると思われる鉄製の首像(詳しくはレポートにて)です。

次は本ルートの最終目的地、5番札所新高野山大安楽寺に向かいます。

大観音寺から5番札所大安楽寺までのルート

大観音寺から5番札所の新高野山大安楽寺までのルートはいたって単純。大観音寺を出た通り(人形町通り)を左にまっすぐです。

人形町交差点を過ぎると風景は中規模のビジネスビルが立ち並ぶビジネス街の様相です。ビジネス街だけに平日昼間はそれなりの往来ですが、土日は静かなものです。

徒歩での移動が辛い人は

東京メトロ日比谷線人形町から小伝馬町下車(一駅)

5番札所:新高野山大安楽寺

ビルに囲まれた街の一角に、ウナギの寝床のようにあるのが札所の大安楽寺です。江戸時代は監獄だったところ。吉田松陰や平賀源内も収監されたそうです。

創建は明治時代のこのお寺がなぜ新高野山を名乗っているのかというと、創建したお坊さんが高野山で修業をしたからだそうです。

新高野山大安楽寺について詳しくは

5番札所大安楽寺からの帰路ご案内

さて、これにて江戸三十三観音おススメルートその①はゴールです。お疲れさまでした。

大安楽寺からのお帰りは

- 東京メトロ日比谷線小伝馬町駅:徒歩1分

- 都営地下鉄新宿線岩本町駅:徒歩10分

- JR中央線・京浜東北線神田駅:徒歩11分

- JR山手線・京浜東北線秋葉原駅:徒歩14分

ああ、やはり交通至便な江戸三十三観音ですな…

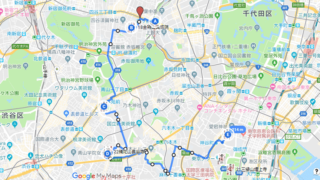

本コースの詳細マップ(ポイント解説付き)

長々お付き合いありがとうございました。

歩くだけなら2時間あればOKでしょう。これに観光や休憩なども加えて、一日ツアーにはちょうど良い距離に仕上がりました。これならきっと帰った後の風呂上がりのビールもうまいことでしょう。

今回作成した地図はこちら。

冒頭でご案内ましたが、至らぬ部分もございますので、いざお出かけの際はもう一度ご自分で確認してからお出かけくださいね。

昭和新撰江戸三十三観音の概要や、札所巡りに関するアドバイスはこちら

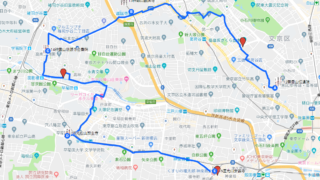

このほか江戸三十三観音ルートマップ

コメント