江戸三十三か所札所巡りをしたいけど、具体的にどういうコースがいいの?

オススメの回り方、周辺の観光地も一緒にまわる場合は?

そんな疑問をお持ちの方に、江戸三十三観音、東京十社、関東三十六不動、秩父三十四か所の札所巡り経験者、かつ週末には東京中を歩き回っている私アカジンがオススメのコースをオリジナルルートマップ付きでご紹介するコーナーです。

歩き巡礼を強く推奨する当サイトですが、電車やバスを併用した回り方もあわせて紹介します。

すべての札所が東京23区内にある江戸三十三観音だからこそ、電車やバスも利用しやすいわけで、歩き巡礼はハードルが高いと思っている方も電車やバスを上手く使って自分に合う回り方を見つけてくださいね。

巡礼以外のオススメポイントも惜しみなくご紹介しますよ!!

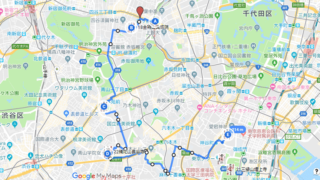

今回ご紹介するのは、文化の香り漂う文京地域から最後は情緒あふれる神楽坂までのルートです。

札所12番→13番→14番→15番→16番と、今回はルートと札所番号通りのルートとなりました。

この地域の宿命として坂が多く、距離も長めの少々タフなコースとなりました。そしてさすが文教地区、学校・大学の周りを多く通るコースとなっております。

12番札所:伝通院(傳通院)

今回は、徳川家康の生母於大の方から小説家の柴田錬三郎さんまで多くの歴史上の人物や著名人のお墓がある名門、伝通院(傳通院)からスタートです。

伝通院までの行き方は

- 東京メトロ丸ノ内線/南北線・後楽園駅徒歩10分

- 都営地下鉄三田線/大江戸線・春日駅徒歩10分

- 都バス都02(大塚駅→錦糸町駅)傳通院前徒歩1分

(この路線は大塚方向からJR大塚、メトロ丸の内線新大塚・茗荷谷を通り、

錦糸町方面からは錦糸町、蔵前、御徒町、上野、春日駅を通っています)

後楽園駅、春日駅から伝通院に徒歩で向かうのは、駅前を東西に通る春日通りを進んでいきますが、ここでいきなり「富坂」という坂を上ることになります。本日のルートの特徴、たくさんある坂道の第一弾です。けっこうな勾配の坂を上っている途中、左手に見えるのは中央大学理工学部のキャンパス。これも本ルートの特徴、大学・学校の第一弾です。

坂を上り切ったあたりに「伝通院前」交差点があり、交差点の右手が目指す伝通院です。

伝通院前交差点から伝通院の山門までは、短いながらも広々としたまっすぐな道が伸びています。その先に建つ堂々とした白木の楼門(二階建ての山門)が伝通院の入り口。今建っているのは平成24年に再建されたものですが、格式のあるお寺にふさわしい堂々とした門です。

毎月観音様の縁日である18日は、江戸三十三観音の札所本尊「無量聖観音」にお参りができる祈願祭が行われています。(有料)

御朱印は、本堂右手の寺務所でいただきます。納経したらお供物として葵の御紋入りのお菓子をいただきました。

境内には墓地の案内図がありますので、興味のある方はここにお参りしてみてはいかがでしょう。

無量山寿経寺伝通院について詳しくは

次は13番札所護国寺に向かいます。

伝通院から13番札所護国寺への移動ルート

伝通院から護国寺までは、伝通院前交差点で交差する春日通りを右手に2km弱進み、大塚三丁目の交差点を左折すれば着くのですが、春日通りはあまり見所のある道ではないので、歩いて楽しい道をご紹介します。

伝通院の山門を出たらすぐ右に曲がり、最初の路地を右に入ります。伝通院の墓地を右手に見るように進み、最初の十字路を左に曲がります。ほどなくすると左手に広いグラウンドが見えてきますが、ここは東京学芸大学付属の幼稚園と中学校です。

この学校を過ぎて、エーザイ本社のある角を右折、そのあと最初の路地を左に入ります。このあたりこじんまりとしたマンションが立ち並んでいます。

きっと教育熱心な方たちが多く住んでいるのでしょうね(憶測)

道なりに歩いて行くと今度はセンターにグリーンベルトがある大きな道にぶつかります。ここが播磨坂で、いかにも東京の山の手といったおちついた広々とした道です。桜の季節には素晴らしい景観になるのでしょうね。この播磨坂を右に曲がると小石川植物園がありますが、今回は「播磨坂桜並木」交差点を渡ってこの通りを突っ切ります。

教育熱心そうな(邪推)住宅街の中をそのまま進んでいくと、正面に大きな公園が見えてきます。ここは「窪町東公園」という公園なのですが、その奥には筑波大の付属図書館や筑波大の付属小学校があり、付属小学校の周りの公園の名前は何と「教育の森公園」。

公園まで教育熱心なんですね(私見)

信号を渡って左に曲がると窪町東公園の入り口があるので入っていきましょう。

筑波大付属図書館に沿って進んでいくと、右手奥は「占春園」という庭園で、これは水戸黄門(徳川光圀)の弟のお屋敷だったところです。図書館に沿って左に折れ、散策路を通って対角線の先にある出口を出ます。

公園を出たら左に進み、春日通りに出ます。春日通りを挟んで向かいにあるのはお茶の水女子大付属小学校と高校(その奥には中学校、幼稚園、大学もあり)です。

春日通りを右に曲がりその先「大塚三丁目」の交差点を左に曲がって5分ほど歩けば、道沿いに次の札所である護国寺の山門が見えてきます。

徒歩での移動が辛い人は

- 「伝通院」バス停から都バス池袋東口行き(都02乙)で「護国寺正門」下車(8停留所)

13番札所:護国寺

山門

12番札所伝通院は徳川家にゆかりの深いお寺ですが、この護国寺も同じく徳川家との関係が深いお寺。「生類あわれみの令」で有名な江戸時代5代将軍徳川綱吉の生母である桂昌院の発願によって建てられたお寺です。

そして関東大震災や太平洋戦争の空襲で焼けることなく、創建当時のまま今に伝わる貴重なお寺でもあります。

ですから境内の建物それぞれに見所がたくさん。本堂にも入ることができ、たくさんの仏像や奉納された絵などを見ることができるので、本堂に上がり、広々とした空間と江戸時代の空気をたっぷりと味わうことをおススメします。

神齢山悉地院護国寺について詳しくは

護国寺の後は14番札所慈眼寺へ向かいます。

護国寺から14番札所慈眼寺への移動ルート

護国寺の山門を出て、来た方向と反対側(右側)に進みます。この道は不忍(しのばず)通りという道です。

道が右にカーブしているところの横断歩道を渡って(不忍通りに沿って)進みます。500メートルほど先で不忍通りは目白通りに合流しますが、ここは道なりに進んでいけばそのまま目白通りに入ります。目白通りとの合流地点の左手にあるのは日本女子大です。

目白台二丁目交差点で目白通りに合流してから300mくらい先、「高田1丁目」交差点を左に曲がると、ちょっと由緒ありげな細い石畳の道に入ります。ここが次の札所慈眼寺に続く道で、ゆるやかな下り坂は「宿坂」といいます。昔からある道で、樹木が生い茂って昼なお暗い坂道だったので「くらやみ坂」の別名も持っています。

高田1丁目の交差点から宿坂と反対側に伸びる道は、雑司ヶ谷鬼子母神への参道入り口です。ここも昔からある道です。

宿坂を下りきったあたり、右手に14番札所の慈眼寺があります。

徒歩での移動が辛い人は

- 東京メトロ有楽町線護国寺から江戸川橋(1駅)下車後、江戸川橋バス停から都バス練馬車庫(or練馬駅)行で「高田1丁目」下車(5停留所)

14番札所:慈眼寺(じげんじ)

山門

慈眼寺の門前には「江戸第十六番」の石碑が立ち、門柱には「第十四番札所」と書かれています。これは江戸時代の三十三観音16番札所であり、昭和新撰江戸三十三観音では14番札所になっているということでしょう。

またこのお寺は関東五色不動(目黒・目青・目黄・目赤・目白)のうちの目白不動尊がおまつりされていて、関東36不動の札所でもあります。

御朱印は、山門を入って突き当りの庫裏(くり、お寺の人の生活の場兼寺務所)に行っていただきます。

慈眼寺は、当サイトの区分では「地元のお寺」になりますので、訪問時間には注意してくださいね。

神霊山金乗院慈眼寺について詳しくは

慈眼寺を出たら、次は15番札所放生寺に向かいます。

慈眼寺から15番札所放生寺への移動ルート

慈眼寺の山門を出たら、来た方向と反対側(右側)に道なりに進みます。お寺らしき(まさしく南蔵院というお寺です)場所に突き当たったらお寺を左手に見るように右斜め前に進んでいきます。するといきなりトタン塀で囲まれた何やら広大な跡地があります。これは「オリジン電気」という会社の本社跡地で、賃貸用ビルを建てる予定だそうです。

タワーマンションとかインテリジェントなオフィスビルとかが建っちゃうのでしょうか…

この先が神田川です。ここからは神田川沿いの遊歩道を通っていきますので、橋の手前を左に曲がります。

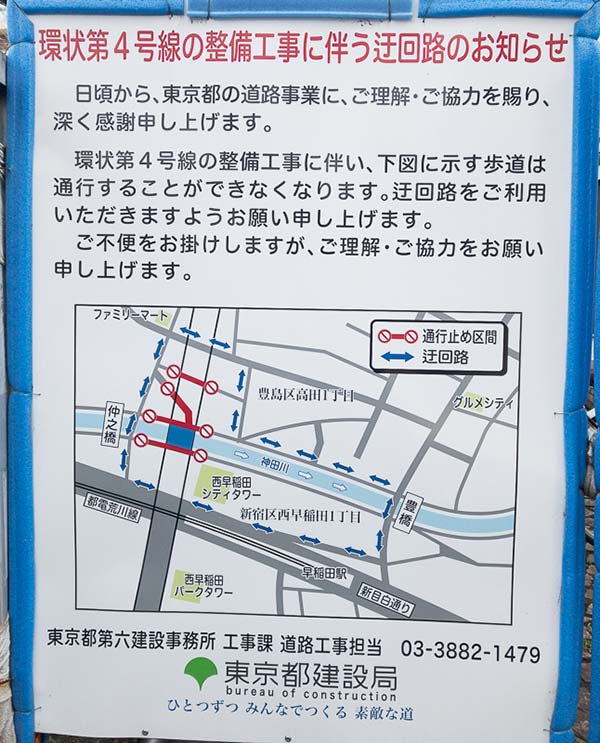

神田川沿いは桜並木になっていて、川沿いの遊歩道は絶好のお花見ポイントです。ただし、先ほど少し触れた環状4号線の工事の関係で、川沿いの道は一部通行止めになっています(2019年2月)。

今回のルートだと遊歩道に入ってから2つ目の橋の手前から通行止め区間。看板に書いてあるう回路を取ります。(ルートマップにも織り込み済み)

う回路から川沿いに戻り、上の画像の看板に書いてある「豊橋」を過ぎて少し行くと、小奇麗な土塀(土塀風のコンクリ?)の向こうに日本庭園らしきものが見えてきます。ここは文京区立肥後細川庭園です。

細川庭園は区立の施設だけあって入場無料で、休憩所もあります。幕末に熊本藩主の細川家の邸宅だったものが明治時代になって都のものになり、一部は川沿いの公園、そして一部はこの細川庭園になりました。https://parks.prfj.or.jp/higo-hosokawa/about/

細川庭園の高級料亭のような塀が終わったら、その先は高級結婚式場やホテルを要する「椿山荘」です。ルートはこの椿山荘の手前で神田川を渡り、大きな道路(新目白通り)に出ます。通りの右手には都電荒川線(路面電車)の早稲田駅が見えます。

新目白通りをはさんだ正面にリーガロイヤルホテルがありますので、通りを渡ってホテルの右側の道に入ります。背後に大隈庭園を擁するホテルと生活感あふれる都営早稲田アパートの間にあるコントラストの高い道です。そしてここの奥が早稲田大学。道なりに進んでいくと左手に見えるのが大隈記念講堂です。

大隈記念講堂を過ぎたら二股に分かれる道の右側の道を通ります。東京メトロ東西線早稲田駅から早稲田の学生がキャンパスに向かう道です。300メートルほど進むと早稲田通りと交差する「馬場下町」交差点です。

この交差点の右斜め前に大きな朱塗りの鳥居が見えてきます。これは「穴八幡」という神社で、その奥が次の目的地15番札所放生寺です。

徒歩での移動が辛い人は

- 都電荒川線:学習院下から早稲田行き終点早稲田下車(2駅)後、都営バス新宿駅西口行(早77)に乗り換えて馬場下町停留所下車(3停留所)

都電荒川線学習院下駅の道路を挟んで向かい側は、学習院中等科と学習院大学

15番札所:放生寺

馬場下町の交差点に向いた大きな穴八幡の鳥居の前まで行ったら、隣にある派出所を右手に見るように左に行くと放生寺への入り口があります。

この入り口にもお寺なのになぜか鳥居が。放生寺は元々穴八幡の別当寺(神社の管理をすするためのお寺)だったのですが、これと関係ありそうですね。

放生寺江戸三十三観音の15番札所であると同時に、「ゆうずうさん」と呼ばれるお札が「お金の融通」に通じるとして商売をしている人の絶大な支持を得ています。毎年冬至から節分までの間に授与されるこのお札をもらうため、年末年始は行列ができるほどです。

威盛院光松山放生寺について詳しくは

さて次は、本日の最後の目的地、16番札所安養寺へ向かいます。

放生寺から16番札所安養寺への移動ルート

放生寺の山門を出たら馬場下町の交差点を早稲田駅方向に早稲田通りを進んでいきます。

早稲田通り沿いは道幅もそれほど広くなく、お店もあまりなく、雑居ビルだらけでアップダウンもあるちょっとたいくつな道ですが、1kmくらい粛々と進んでください。その先江戸川橋通りと交わる牛込天神町交差点を過ぎたあたりから、個人店が多くなってきて、ほのかに神楽坂のにおいがしてきます。

東西線の神楽坂駅を過ぎたくらいから、神楽坂のメインストリートに入ってきます。神楽坂駅から300メートルほど先の「神楽坂上」交差点のところが、目的地の16番札所安養寺です。

徒歩での移動が辛い人は

- 東京メトロ東西線:早稲田駅から神楽坂駅下車(1駅)

16番札所:安養寺

山門

安養寺は7番札所柳井堂心城院と同じく歓喜天をまつるお寺です。歓喜天のまたの姿が札所本尊の十一面観音です。

またこのお寺のご本尊は薬師如来で、2メートル越えの座像、別名「神楽坂大仏」といわれています。歓喜天や十一面観音がまつられている「聖天堂」の横の階段を上った2階のお堂にまつられています。

御朱印は聖天堂左横の庫裏に行っていただきます。こちらのお寺も「地元のお寺」なので、訪問時間には注意してください。

医光山長寿院安養寺について詳しくは

16番札所安養寺からの帰路ご案内

さて、これにて江戸三十三観音おススメルートその3はゴールです。お疲れさまでした。

安養寺からのお帰りは

- 東京メトロ東西線・神楽坂駅:徒歩5分

- 東京メトロ東西線/有楽町線/東西線/JR総武線・飯田橋駅:徒歩10分

- 都営地下鉄大江戸線・牛込神楽坂駅:徒歩10分

札所と同じくらい大学や学校も廻った今回のシメとして、安養寺から飯田橋駅に向かって歩き、外堀通りに交差する「神楽坂下」の交差点右手には東京理科大学のキャンパスを見ることができます。

神楽坂のど真ん中で終了する今回のコース。せっかく来たのだから体力と時間に余裕があれば神楽坂散策も楽しんでみてください。

いかにも神楽坂らしい石畳の風景は、安養寺を出て飯田橋に向かうエリアに多くあります。毘沙門天の向かい、ビルとビルの間のものすごーーく細い道を抜けると、情緒ある(とういか神楽坂の代名詞のような)石畳の道に出ます。(マップにしるしをつけておきました)

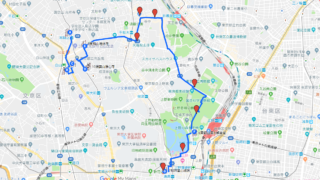

本コースの詳細マップ(ポイント解説付き)

長々お付き合いありがとうございました。

江戸三十三観音ルートマップ第三弾、東京文京地域・神楽坂コースはいかがでしたか?

8kmの坂ありのコースでちょっと疲れちゃいましたかね?

歩きルートと電車・バスルートを併記していますので、全部歩きだとキツい人は併用してみてくださいね。

ルート内にはいくつかの坂がありましたが、前半のルートにはまだまだ多くの坂があります。面白い坂があったらご紹介できるように、今度は札所巡りではなく坂道をめぐるブラタモリ的な街歩きもしてみたいと思っています。

今回作成した地図はこちら。

冒頭でご案内しましたが、至らぬ部分もございますので、いざお出かけの際はもう一度ご自分で確認してからお出かけくださいね。

昭和新撰江戸三十三観音の概要や、札所巡りに関するアドバイスはこちら

昭和新撰江戸三十三観音この他のおススメ徒歩ルートはこちら

コメント